中国太监起于哪个朝代

宦官制度起源于先秦时期,《诗经》、《周礼》、《礼记》中都有关于宦官的记载。今天就给大家讲一位奇葩的假太监。

在战国末期秦国有一个名叫嫪毐人。那个时候嬴政还没有统一六国,只是一个秦王。由于自己年纪比较小,所以朝中事项的权利都在相国吕不韦和太后手里。吕不韦为了自己的利益和野心,就想尽办法讨好太后。他知道太后长时间呆在后宫比较寂寞,就把一个假太监嫪毐送给了太后。嫪毐也比较争气,凭着自己天生能举起车轮的强大驴货,深得太后的喜爱。时间久了长期居住在深宫的太后竟然还为他生下两个儿子。仗着太后对自己的宠爱,嫪毐也越来越猖狂起来。在一次聚会上,嫪毐不知天高地厚地说自己竟然和秦王嬴政是亲兄弟。这件事被嬴政知道后,秦王非常生气,,后来经过暗访、调查后发现嫪毐竟然真是一位假太监,还和自己的母亲生了两个孩子,这样的事情秦王如何能够容忍,嫪毐是必死无疑。然而嫪毐在知道自己的事情被发现后,没有逃走反而决定孤注一掷,召集自己的手下围攻咸阳,想要杀掉嬴政篡位。很快他的叛乱就被平息了。被捕后,秦王直接下令将嫪毐五马分尸,而他的两个孩子也被活活摔死。

太监(宦官)起源于先秦时期,但是阉割宦官的鼻祖是春秋时期的齐国奸臣竖刁,竖刁负责掌管齐国的内侍和宫女戒令,为了向齐桓公表示忠心,自己把自己给阉割了。从东汉时期开始所有的宦官都是由没有生殖功能的男性担任。而太监本为官名,唐高宗时,改殿中省为中御府,以宦官充任太监,少监,只有地位较高的内监被称为“太监”。后宦官亦通称为太监。

那问题就来了,那中国最后一位太监是谁呢

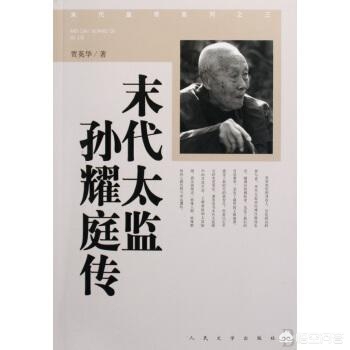

孙耀庭(1902年11月30日-1996年)是中国最后一位太监,小名留金,是天津市静海县西双塘村人。公元1916年净身为封建王朝太监。他的自传《中国最后一位太监》,1988年被改编为电影。

中国最后一批太监的最终结局如何

根据我所了解的,清朝最后的一批太监主要有这几个结局:

一是在清朝灭亡前期,清廷自身就已经萧条不堪,经济不济。这期间就陆陆续续有一些太监就遣散了或者解除他的职位了,但是基本对于遣散的,清廷都会有一些遣散费的,所以还不错。而对于有些手脚不干净或者头脑不灵活,不懂阿谀奉承,做事不灵泛,又没有关系的太监就直接赶出宫外了,这种太监就没有任何赔偿的。

二是在清廷灭亡之后。当时袁世凯是允许皇帝等宫内皇亲贵族仍然居住在紫禁城的,并且每年还有固定费用拨给他们的。所以有的比较灵泛的贴身太监,能够得到皇帝等皇亲贵族宠爱的,依旧可以就在宫内当差。至于其其它无关紧要,又得不到主子宠幸的太监,就只能被赶出宫去,他们有的靠出卖自己的劳动力还能混口饭吃,有的由于年迈,有家的就回老家投靠家族亲戚,没亲戚的就只能流落街头靠乞讨维持生计。

中国太监出现是哪一年

《中国最后一个太监》是由张之亮执导,莫少聪、温碧霞等主演的剧情片。影片讲述了穷孩子来喜为求全家丰衣足食而自请净身,却碰上废除帝制而改去学戏,后为逃避军阀追踪而混入紫禁城当了太监,又在不久后被皇帝逐出紫禁城而开始漂泊生涯的故事。该片于1987年10月24日在中国台湾上映。

清朝最后一批太监都去了哪里

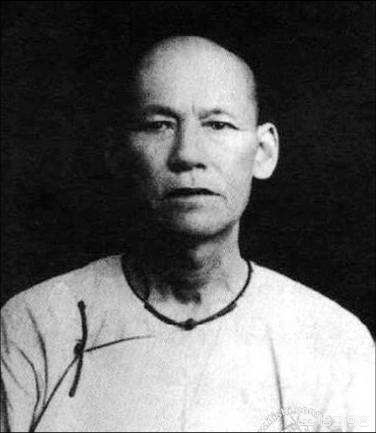

说说最后一个太监孙耀庭的故事,溥仪被逐后,他和皇帝一起出宫。一年后,因为不能忍受皇室的虐待,称病离去。 孙耀庭离开婉容后回到了老家静海县。可是,那些庄稼人都会的农活,他却干不了,何况,他没有一寸土地。

当了8年太监的孙耀庭,靠着兄弟的接济生活着。在乡下,他成了新闻人物。那些妇女们,带着某种奇特的神色,远远地看着他,低声议论着什么。顽皮的儿童,一群一群地跟着他,指指点点,还高叫着:“太监!太监!”只有那些善良的老人,同情他的不幸遭遇,有时,也向他打听些宫廷秘事。 两年后,他重返北京,住进了北长街的兴隆寺,和四十多个同命运的太监住在一起。其中有几个太监还有些钱,便置了些房屋、土地。他们把这些房屋、土地出租给别人,收些租金,供大家度日。

为此,孙耀庭他们每天能吃上两餐杂粮。然而由于年长月久,出租的房屋破败了,所收的租金已对付不了房屋的维修了。孙耀庭为了生活,不得不整日出入大街小巷,捡些煤渣、废品。 新中国成立后,人民政府对他做了妥善安置。从政治上不歧视,从生活上给予照顾。月发给他一定的生活费,让他同过继儿子住在北京广化寺一个幽静的小院里。每天和寺院老僧下棋聊天,养花种草,过荷舒适恬静的生活。

清朝最后一批太监,也看出了大清的气数将尽,于是也没有之前那么毕恭毕敬,因此,皇宫里屡有偷窃之事发送。

溥仪知道了这些情况,就想把这些偷盗皇家财物的太监抓起来仔细盘问。哪知这帮太监先下手为强,一把火烧了建福宫。

这下同样也燃起了宣统帝的怒火,于是他向京畿卫戍总司令王怀庆写了一封信,让他带兵进入紫禁城,开始遣散这最后一批太监。

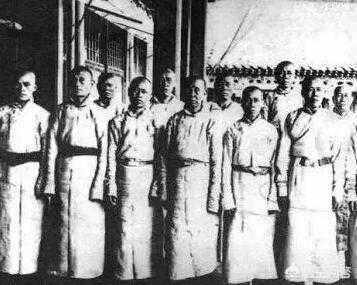

太监们慌了,有的跪地求饶,有的撒泼耍赖,有的甚至开始骂娘,但这些都于事无补,1923年7月6日,除了175个伺候太妃的太监,其余紫禁城中的所有太监都被遣散。

那天下着大雨,太监们被军队押解出宫,等待他们的是未知的未来。

人分三六九等,这太监也不例外,早些看出苗头,且有一点资本的人,在京城早就做好了准备,也存了很多钱,比如那个小德张,是被遣散出来了,但人家在天津、北京都置办了产业,一出宫就当上了爷,还收纳了一批小太监伺候他。

稍微有点积蓄的,就去寺庙里得“太监养老义会”,交上二十两白银,到了年老时,就可以在这些寺庙养老,这些太监未雨绸缪,老了也可以安度晚年。

更有些太监,连养老的钱都拿不出来,于是,这些太监们直接去了埋太监的地方,因为太监的身体不全,是不能进入祖坟的。

于是他们在这些地方的村落住下来,等待着死亡的降临,最著名的当属现在的中关村附近,就是有名的太监埋葬地。

最后一个太监孙耀庭在1996年的后海广化寺去世,他的死标志这我国长达千年的太监史就此终结。

关注明离子,看更多历史故事。

溥仪的一生可谓是悲惨至极,做了大半生的傀儡,在成为中华人民共和国公民之前几乎没有一天是依照自己的意愿生活。溥仪在世61年,直到1959年12月4日接到毛主席的特赦令被抚顺战犯管理所释放成为全国政协委员以后才开始了自己的真正人生,只是那个时候溥仪已经53岁了。

溥仪的一生是极其不寻常的一生,他经历了三个朝代的变更,在前两个朝代中他做了三次皇帝,其中最短的一次仅仅只有12天。

1912年,2月12日,溥仪养母隆裕皇后在国民政府的逼迫下以皇太后身份颁布《退位诏书》,自此溥仪退位。在《关于大清皇帝辞位之后优待之条件》一项中,明确列出了皇帝退位之后保留的一些权力。其中,有一条明确写明:宫内各执事人员可照常留用,惟不得再招阉人。这实际上已经废除了太监制度。

清朝灭亡后,国民政府并没有亏待溥仪,还是让他生活在紫禁城内,并且啥也不用他干,每年还给他400万两白银当做生活费。生活在今天的我们可能对400万两白银的概念比较模糊,当时的1两白银换成人民币是220元,那么总共差不多溥仪的年薪是9亿人民币。

但是这么多的钱也架不住紫禁城内人口众多,即使清朝已经覆灭,先不论各宫主子和宫女,光太监就超过1500余人。溥仪为了继续维持高品质生活,便打算变卖家当,在建福宫内收藏着上百万件自夏商以来的许多名人字画、青铜器、金佛、瓷器。消息传出当晚,建福宫内便燃气熊熊烈火,从晚上十点多一直到第二天上午才扑灭。

这是因为晚清的朝廷不景气,太监宫女都会时不时的盗取宫中珍宝用来傍身。当溥仪刚想盘点他的这些家当时,一场大火烧光了里面所有的宝物,丢失的物件也就无从查起了。

溥仪为了自己的安全,于几日后命令:每位王爷、太妃身边各留20名太监,其余所有太监一律驱逐出宫。这一决策虽然是为了溥仪自己的私利,虽然使成百上千的人失了业,但象征着再也不会有社会底层人物被阉割。

不少小太监被赶出宫后,因没任何生活出路,走出宫门就跳进了筒子河。没有勇气寻短见的太监因无处居住,只得暂住位于故宫正北方中轴线的燕翅楼。一些中层太监平时攒了一些赏钱、工资,再顺手牵羊几件宝贝,出宫后总算是不愁吃住。只有少部分高层太监早已在宫外置办好大宅,顾好佣人,回家当起了大爷。

冰冻三尺非一日之寒,就在清朝覆灭的当年,仍然有人坚持把自己的儿子女儿卖到紫禁城当太监和宫女。由于中华民国成立之后明令禁止这种惨无人道的交易,所以有很大一部分送子当太监的人的路被堵塞了。转眼过了4年,到了1916年。清朝的残余皇室不顾中华民国的反对,竟然私底下仍然在干这种见不到人的勾当,到处招收太监。中国的最后一个太监孙耀廷,就是在1916年被净身送到紫禁城的。

大清最后一位皇帝溥仪,于1924年11月5日,被西北军阀冯玉祥指挥鹿钟麟带兵赶出了紫禁城。这就是著名的“北京政变”,溥仪只能搬进载沣居住原摄政王府。而大清国的最后一批太监,也被载沣遣散了。

其中,最有名的太监,就是大清最后一位太监孙耀庭。

孙耀庭被遣散以后,回到了老家。可是,他在老家也是无依无靠。于是,孙耀庭又回到了北京,去了北京北长街的出宫太监的居所万寿兴隆寺居住。很多无路投亲,又没有钱财的太监,都选择居住在万寿兴隆寺。

不过,孙耀庭不甘寂寞。当他听说溥仪在伪满洲国当皇帝以后,他就去长春溥仪处当差,继续伺候溥仪。后来,因病离开长春,回到北京。解放后,孙耀庭居住在广化寺,一直到逝世。

当时,很多有钱人也会请太监到家当差。

太监伺候人习惯了,很会服侍主子。于是,很多在京的大户人家,就雇佣这些“失业的太监”,给自己干活。这些太监可是伺候过皇室的,所以,一些有点名气的太监成了大家大户争抢的“红人”。一时间,很多大户以雇佣太监为荣。而这些太监中,比较有能力的部分人,开始担任“管家”的角色。

齐白石老爷子就雇佣了一位名叫尹春如的太监,给自己看门。

《大宅门》里的大坏蛋王喜光,就是位有本事的太监!他靠着白景琦的信任,在白家一手遮天,贪污白家财产,在外面养女人。最后,被白景琦扒光裤子羞辱一番,赶了出去。

太监中活的最滋润的是小德张。

小德张曾是长春宫四司八处大总管,权倾一时。朝廷大臣要想觐见隆裕太后,必须得到小德张的首肯。他为自己在宫外准备了很多家产,所以,他出宫以后生活的相当富足。

共和以后,袁世凯在天津给小德张买了两所房子。

1913年,隆裕太后去世后,小德张没了靠山,就出宫了。他直接去了天津英租界。小德张出宫后的生活,相当惬意。他先后娶了四个老婆,有下人三四十个伺候他。

小德张家产:老家静海县唐官屯置地17顷,在北京南苑置地20顷,在天津英租界41号路,修楼房12座,在北京永康胡同建筑了一所宏大的宅院,另外在北京前门外鲜鱼口和北沟沿开设了永庆、永存两座当铺,资金达十多万两,还在北京大栅栏开设了祥益绸缎店,资金二十多万两。

1957年4月19日,小德张在天津去世,终年81岁。

(文|勇战王聊历史)

话说大太监小德张离开紫禁城之后,在天津当起了“寓公”。不仅盖了一座豪华的花园小洋房,还娶了4个姨太太!更让人叹为观止的是,太监出身的小德张,竟然雇了十几个太监伺候他的一大家子。

同样都是太监,差距怎么就这么大呢? 比如说中国历史上最悲催的太监孙耀庭。因为家里贫困,孙老爹在孩子八岁的时候,才动刀子把他给“阉”了。这一刀下去,被阉了的不仅是他的亲生儿子,还有大清国的前途。

孙耀庭被迫变成太监之后,老爹就想着如何把他送入皇城。如此,不仅能让“儿子”活下去,自己也能卖点儿钱花。然而,就在孙老爹兴冲冲地去皇城把儿子送审的时候,发现大清亡国了!

大清国都没了,要这太监还有何用?年仅8岁的孙耀庭在北京城里,男不男、女不女的活着,受尽了别人的耻笑。即便是去给人家当免费苦力混口饭吃,也没人用他。因为他没了“根”,就使不上力气,谁会去雇这么一个吃白饭的呢?

孙耀庭的命运,就是大清国亡了以后,从宫里出来的成百上千位太监的命运:毫无尊严、受人欺负、甚至连温饱都解决不了。

紫禁城一共有多少太监呢?他们又都是如何出宫的呢? 溥仪在《我的前半生》曾这样写道:清朝在慈禧太后时期,宫里还有三千多名太监;而到了宣统十四年,原本三千多名规模的太监总数,直接降到了1137名。

此时大清已经亡国10年,帝国的尊严,也随着太监的离去,变得一文不值。

几乎每天都有太监离开,或是主动、或是被动。直到1923年6月27日这天,紫禁城发生了一场火灾,这些太监的命运,进入了大转折。一夜之间,近千名太监被遣散。

是皇帝养不起他们?还是皇宫的主人可以自食其力了? 根本原因在于,皇帝退位之后,束缚在这些太监身上的枷锁消失了。

原本的主奴关系,现在变成了雇佣关系。过去皇帝一不高兴,就可以随时赐死这些太监,现在却只能打一顿。 反正也死不了了,那还不可劲儿捞钱!宫里的一草一木可都是无价之宝啊!

这是太监们最好的时代,也是他们最坏的时代。换句话说就是:撑死胆大的,饿死胆小的!

于是,紫禁城里开始不间断地发生盗窃案、纵火案、凶杀案,尤其是以盗窃案最为猖獗。以至于皇帝溥仪刚刚行过婚礼,皇后婉容戴过的凤冠上的全部珍宝,都被人偷偷换成了赝品!

如果仅仅是偷盗,溥仪家大业大,也没什么好担心的。让溥仪感到恐惧的是,这些太监们偷了东西之后,为了毁灭踪迹,往往会把自己的踪迹给“抹掉”。最通常的办法是纵火,如果被发现了,就可能会出现凶杀案。

宫里都是木质建筑,一旦有火源,极易造成火灾。1923年6月的那场火灾,直接把建福宫化作焦土。而发现这场火灾的,竟然是紫禁城外的意大利消防队!宫里几千双眼睛竟然无一人发觉。

这样猖獗的盗窃案,自然肥了一大批太监。他们被遣散之后,虽不至于像小德张那般“奢靡”,好歹不需为生计发愁。

清朝历史上有四大太监,分明是顺治时期的吴良辅、咸(丰)同(治)时期的安德海、同(治)光(绪)时期的李莲英、光(绪)宣(统)时期的小德张。作为清末紫禁城最后一任大内太监总管,小德张曾聊过太监最终的归宿问题。

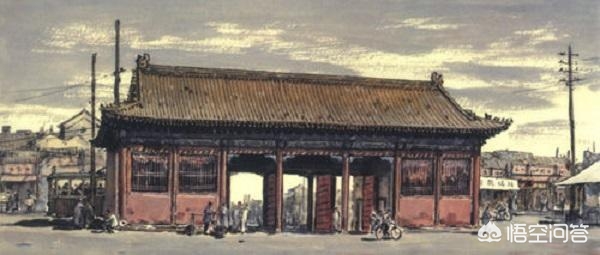

从咸丰末年开始,一般的太监不管有钱没钱,出宫后最终都能有个安稳的落脚地。这要归功于当时掌管太和殿宝玺大印的总管太监刘承印,是他上奏朝廷,领下了30万两饷银,在京郊和城内建了多处寺观,总计有房舍数百间,香火地若干顷,如北京后门的宏恩观、西郊蓝靛厂的立马关帝庙、北长街的兴隆寺、黑山的护国寺、西斜街的玉皇阁、琉璃河的秀云观、西郊金山的宝藏寺。(老北京的说法。)

那些一辈子没混出模样的老太监,凡是家里穷无着落的,只要交上10两银子,就归到这些寺庙里,所有生养死葬全归寺庙兜着。

朴素的印象,一说到“太监庙”,有些人总觉得是老太监走投无路下落脚的破败庙子,其实不是,太监庙是专门给老太监修的,相当于太监养老院。

到了清末,因为李莲英、小德张得势,老太监们多少也沾到了他们一些光。据小德张说,宣统年间,大兴县的土地亩价银钱数只要四五钱,于是他乘机购置了二十一顷。为使宫中太监出宫后有养老送终的地方,他又特请隆裕太后颁赐恤银5000两(小德张说话在隆裕面前很好使),置了各庙的香火地,修建太监庙,过程中李莲英赞助了1000两银子,小德张自己赞助了1000两银子,崔玉贵赞助了玉泉山前的两顷稻田。

这些太监庙,清末民初凡是出宫的太监均有入庙的资格。

从这个角度讲,出宫太监的待遇是好过出宫宫女的,出宫后没着落的老宫女很多都是借老太监的光,也在太监庙里度余生。

小德张说,这些太监庙,有的风景还挺好,最好的要属金山宝藏寺,在颐和园西边,景致又美又清静,站在金山顶上可以远望昆明湖。

这块地原来是慈禧恩赐给李莲英的,李莲英年岁大了之后就送给了他徒弟姚兰荣,姚兰荣觉得管不好这么好的地儿,最后又让小德张接管了过去。

受电视剧的影响,宫中的太监群体给人的印象似乎都不太有人性,在主子面前卑躬屈膝,下来后又是以大欺小。其实也不尽然,都是残缺不全的可怜人,考虑人生归宿时,他们其实挺抱团的。

在这一点上,得势的大太监还是有人情味的,虽然他们不住太监庙,但还是会为其他老太监考虑、安排。

说到位高权重的总管大太监,他们的归宿就好多了,年老不能留差后,宫中会赐予告老还乡,带着原钱、粮米、原品休职的恩赐,如刘承印、李莲英、崔玉贵等都得到了这种待遇。

都被谴散了,因为溥仪养不起了。溥仪被冯玉祥发动“北京政变”赶出紫禁城,搬进了载沣家。载沣只收留了溥仪,将太监们谴散回家了。

实际上太监们是无家可归的。他们只是象男人的男人,除了侍侯人,也不会其他的工作。所以大多数太监生活凄惨,无家可归的他们,只能到寺庙暂时居住。比如孙耀庭,回老家后过不了日子,回到北京万寿兴隆寺,最后还是到伪满州国找溥仪伺侯老主子,老主子又倒台,他又去了广化寺,直到终老。

太监们的另一条出路,是到大户人家伺侯人。毕竟这些太监,是侍侯过皇帝或皇后的人,所以大户人家往往图他们的名气,聘请他们来家当个管家或佣人。比如齐白石,就曾聘请太监看大门。当然,也有太监过得好的,比如小德张,要钱有钱,要势有势,娶了四个老婆,或买或建了十几套房产,开了几家公司,手底下有几十号佣人。小日子过得很滋润,活到了八十多岁才善终。但象他这样的,少见。也就他一个人了。

总之,民国革命将太监们赶出了皇宫,他们就只能自食其力了。至于干什么,也给了他们足够的自由。干什么能养活自己就干什么。他们是末代太监,最后一批太监,在他们之后,再也无人净身当太监了。因为没有皇帝,社会也再也没有这个需求了。于是这种半男半女的社会现象便成为了历史。

春秋史社,专注于中国历史、文化研究,喜欢历史的小伙伴请关注“春秋史社”,有问题欢迎留言。