本人大二汉语言专业,打算以后考研考学科语文,目前需要什么准备

第一,学好现在自己课程内的知识,这些都是基础中的基础,把自己基本功练扎实,同时尽量考好成绩,这样绩点很高,如果学校有保研名额,就水到渠成。

第二,一个领域有很多研究方向,了解清楚自己的研究兴趣。学科语文更多地侧重于教育学,所以教育学的知识也要有比较好的掌握,不可忽视。

第三,尽早确定好自己的目标院校,学科语文这个专业肯定得瞄准师范院校。公认的好的师范大学是部属师范六校(北京师范大学和华东师范大学是985,华中师范大学,东北师范大学,陕西师范大学,西南大学是211)。

第四,看清楚自己到底自己考研看重什么:是想要研究生学历?还是要完成自己名校梦想?亦或是要换个城市发展?等等。想清楚这些会极大地帮助你进行院校选择,以免成为盲目的炮灰。如果只想要个研究生学历,那么可以选择一般一点的师范大学;想要名校,就得考虑上述的部属师范六校;想要城市优势,那么北上广的学校就得拿去考虑。

希望以上回答能帮助到你~

近年教育学统考类专业有变动,部分地区院校自主出题,需要注意。

跨考学科语文,首先要确定报考的院校,查找院校招生目录寻找专业课二考试科目,以及是否有复习参考书。在保证本学期专业不挂科的前提下,开始考研复习吧

老何有发言权

老何本科专业汉语言文学,研究生专业是汉语言国际教育,在当时选择的时候其实也想继续深造研究汉语言,因为中华文化真的太吸引人了。但是由于个人的一些因素最后选择了结合教育学的方向,说实话有点可惜,但也不后悔就是了。

进入正题,因为才大二,时间宽裕,所以我就从最基本的开始讲。

研究生必须攻克英语

像老何的英语是真的差,基本大部分时间都用在了英语了,背单词、听广播、练口语,只要别人说有用的方式老何都在坚持,不过可能确实是语言天赋的问题,英语成绩也才刚刚摸到线。

所以老何建议从现在开始,必须攻克英语的问题,如果你的英语确实挺好的,那当老何没说,不过还是得训练哦!

政治不要浪费时间,突击加碎片时间

政治也是必考科目,但是平时的碎片化时间,例如上厕所、洗澡、吃饭时间可以看一下政治类目,最后考前突击就可以了。

当然如果政治敏感度极差的朋友,还是需要多听多看的。

院校选择问题

选择一个合理的专业,一个合理的院校这里怎么把控还是要自己参照因素,这个老何帮不了你,但是老何可以提出一点,就是每个学校的研究生专业师资力量和专业度其实是有区别的,如果用ABCD来评级的话,例如中山大学医学专业就是A级,汕头大学传播学专业为B级,这些有人会做统计,题主可以自己搜索,评级越高代表越难。

复习进度

老何强烈建议,考研复习阶段,实行手机隔离,先别问为什么,你自己试试就知道了。

一定一定要做好复习进度的规划或者日程表,不要盲目无效复习。老何给一份当年的模板吧。

7:00——8:30:在走廊上背单词

8:30——11:30:看教育学原理,5-7月在看教心

12:30——16:00:午休、英语专项突破

16:00——18:30:看现代汉语

19:00——22:00:看古代文学

总之,加油吧少年!

肖天书扮演者

陈新华

《人到四十》是一部家庭情感剧。该剧由庞好执导,彭三源编剧,王志文、江珊领衔主演。

该剧讲述了精神科医生梁国辉被查出癌症晚期后,面对仅剩半年的生命弥留,他的家庭、事业、情感世界以及与爱人郑洁、同事华硕的关系同时经历巨大变化与转折的动情故事。于2011年12月11日登陆北京卫视、东方卫视和深圳卫视上星首播。

你知道哪些《水浒传》英雄与历史人物的对应关系

《水浒传》中英雄与历史人物是否有对应关系,与哪些有对应关系,很多人都进行过分析和猜测。比如朱武、陈达、杨春被认为是影射朱元璋、徐达、常遇春。还有韩滔、彭杞是对应韩信、彭越等等。但最让人感性趣的是梁山好汉中有一人没有死于战乱之中,没有死于奸臣之手,他设巧计蒙过宋江,平安离去,最终当上了暹罗国国王。他就是混江龙李俊。

李俊曾是揭阳岭一霸,曾两次救过宋江,上梁山后排名第二十六位,上应天寿星,成为水军首领中一号人物。梁山水军在李俊率领下几次大败高俅,杀金陵水军制统刘梦龙,又与张横合擒京北弘农节度使王文德,多次立下了赫赫战功。

他虽不赞成招安,但梁山接受招安后,他仍随宋江南征北战,累建战功。后来他见过去的兄弟死亡大半,心中凄然,再加上朝廷腐败奸臣当道,便产生了离去之心。

在平定方腊后班师回朝,途径苏州时李俊假装中风不能随行,并要求留下童威、童猛照顾自己。等宋江率部一走,他纠集一帮人马,自成一军,打造船只,漂洋过海另外寻找去路,在异国他乡创业打拼,经多年拼搏终于成了暹罗国的国王,也就是泰国国王。

李俊果然不负“混江龙”的称号,漂洋过海后成了“真龙天子”。他在梁山不算最出彩的人物,但离开梁山后成了最有成就的好汉。

《水浒传》作为四大名著之一,在民间流传甚广,不管是大人还是小孩或多或少知道一些其中的故事。像宋江 、武松、林冲、鲁智深等经典人物,给我们的印象很深刻,茶饭之余我们都会谈到他们,可你们知道,历史上 真的有这些嫉恶如仇的好汉么?真的有这些脍炙人口的故事么?

我的回答是肯定的,但不全是,为什么这么说呢,艺术源于生活却又高于生活,一本好的小说首先要有它的原 型素材,然后在此基础上再添加一些虚构的成分,这样剧情才会紧凑丰富,人物才会有衬托,显得更为突出和 鲜明。小说中描写的108将,真正有历史记载的只有36人,也就是36天罡星,而与天罡所对应的72地煞却是虚 构的,为的是剧情的需要和保持一种玄妙感,增加读者的阅读兴趣,下面给大家列举一些,了解了解就行了。

第一个关键人物:宋江,北宋徽宗政和年间(公元1111——1118),宋江在梁山泊起事。宣和二年(1120)或 三年时,宋江的副手被张叔夜擒获,遂投降朝廷。后来,参与童贯领导的围攻方腊的战争(韩世忠擒获方腊) ,不久即去世。

杨志:宋江去世后,杨志带领宋江余部,参与了伐辽之战。该战役中,宋军补给困难,士兵普遍缺衣少食,加 上赏赐不及时,杨志率兵不战而退,导致了种师中的战死。

史进:《宋史》、《建炎以来系年要录》均作史斌。进、斌两字读音相似,可能在民间流传中被误写为史进。 建炎元年(1127),史斌趁金兵南侵之时,攻占兴州举兵反叛,称帝。一两年后,被吴玠斩杀。

关胜:并非宋江手下将领,但有原型。本为北宋末年的济南守将,抗金英雄,骁勇善战,被汉奸刘豫杀害,葬 于今济南历城渴马崖西。

据说,水浒里的大部分梁山好汉都是有历史原型的,而且是从各个朝代的人物里挑出来的,里面有很多人的描写与历史记载的原型人物都是差不多的,比如,林冲就是以三国演义里的张飞为原型,描写一字不差,就差了个标点符号,还有朱元璋三人组,等等,有兴趣的可以去搜一下相关的书籍,很有趣。

宋江起为盗,以三十六人横行河朔,转掠十郡,官军莫敢婴其锋。知毫州侯蒙上书,言江才必有大过人者,不若赦之,使讨方腊以自赎。帝命蒙知东平府,未赴而卒。又命张叔夜知海州。江将至海州,叔夜使间者觇所向。江径趋海滨,劫巨舟十余,载卤获。叔夜募死士得千人,设伏近城,而出轻兵,距海诱之战,先匿壮卒海旁,伺兵合,举火焚其舟。贼闻之,皆无斗志。伏兵乘之,擒其副贼,江乃降。

《诛仙I》豆瓣小说和电影的两个评分,8.3分和5.6分,为何差距如此之大

不要拿小说跟电影作比较... 可能没看过小说 看过翻拍的电影 感觉还不错

但是看过小说的人 都不会很想去看电影 因为跟自己内心的判断是不一样的

毕竟导演不是自己 脑子里想的画面 现在中国单纯的电影是拍不出来的 很多特殊的

角色定义 场景画面 细微的一点点都会影响到用户的体验 所以这也就是为什么差距这么大的原因

作为一个诛仙小说粉丝,我从以下几个方面给你分析下为何。

第一,剧情改的太大。电影前半部分,对小说的改动尚可接受,但后半部分,特别是结尾之处,完全就是乱改。给观众的感觉便是为了结束电影而结束。小说中张小凡离开青云的导火索是屠村真相显露再加上碧瑶死于诛仙剑下,再看电影,碧瑶仅被一剑刺伤,而且张小凡离开的原因也全是因为入魔。

第二,实力夸大。电影中,道玄等七峰首座加在一起竟然不敌鬼王,更夸张的是张小凡入魔后竟然能以一敌七,此刻的他刚刚比完武,没学天书,哪来的能力?

第三,部分角色乱改。比如幽姨那个装扮,简直吓坏观众。

综上,这部电影,主要锅在编剧和导演身上。演员虽然演技不是特别到位,但尚可。

《诛仙1》票房过3亿,豆瓣评分从开播6.7亿将至5.3亿,两级分化严重,那么诛仙到底好不好看呢

首先,这部电影拥有很多原著粉,原著粉希望还原原著的名场景及更为细致的我刻画人物的细节心理呈现在大屏幕上,但电影改编的面目全非,很多原著里的场面都没拍出来,影响了原著粉的心目中的诛仙形象,原著粉估计骂人的心都有了!

因陈情令爆红的肖战出演张晓凡,热度正高,粉丝们热情高涨的去舔肖美人的颜,看GG的演技,粉丝们对于影版和原著贴不贴并不关注,诚然,XZ在诛仙虽然乞丐服加身,但颜值抗打,演技经住了考验,张小凡前期的呆萌和后来厉鬼时的爆发还是很有看点的,尽管张晓凡和魏无羡都有共同点黑化 ,但黑化的感觉不同,没有一点魏无羡的影子,这点还是值得赞的,另外孟美岐虽然女团出身演技饱受争议,但总体来说并不出戏!

总体来说,《诛仙1》你只当做一部普通的电影来看,还是很好看的,但如果你看过诛仙的原著,再来看这部电影,你会觉得这是挂着诛仙的头,卖的是狗肉!icon查看图片

谢邀。

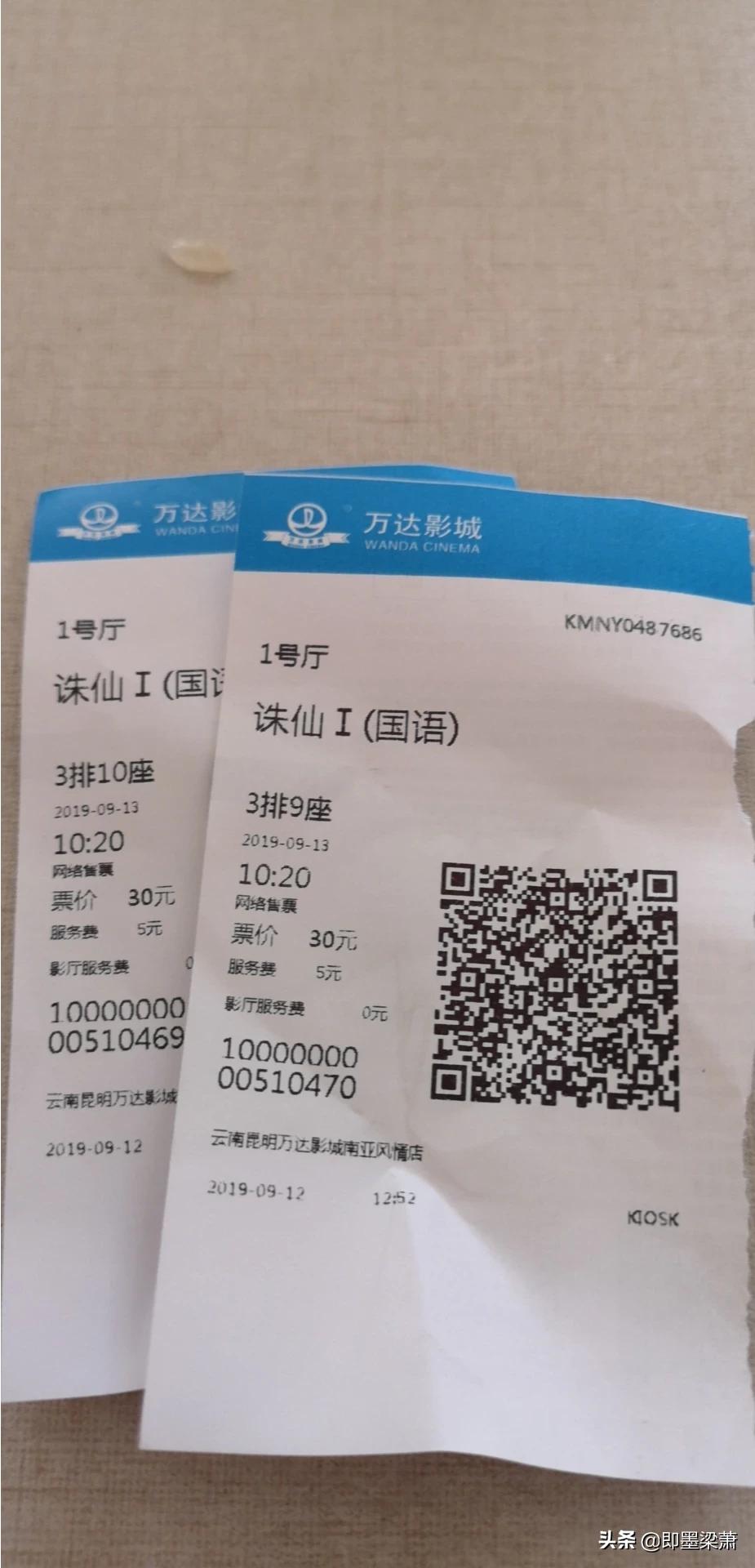

自9月13日中秋以来,一部诛仙小说的银幕首秀《诛仙1》引起了影视圈不小的话题。首映那天我也去看了。带着爱人去重温学生时代的经典小说。路上我一直鼓吹小说很精彩,程小东极有可能开启一道《蜀山传》之后的玄幻修仙的电影大门。

然而,事实是被打脸了。。。这是一部原著粉都无法剧透的改编!从电影宣传方上映前的改名风波就知道,此剧正直《陈情令》大火,肖战的粉丝猛涨,加上这个大IP诛仙受众范围瞬间扩张到:70.80.90后(原著粉居多),90.00后(肖战粉居多)。如此庞大的受众面积加上中秋好片不多的档期我之前已经预测票房能过5亿了。可是想拍第二部圈钱的目的预计要难产。

因为剧情的设定过早的消费了两个特别精彩的情节。漫威用10年才打造出一个“复仇者集结”,可是《诛仙1》呢?删减乱编,满月古井、玄火鉴、死灵渊、滴血洞、青云山诛仙剑。一部电影把3本书的剧情都拍了,还指望《诛仙2》收割原著粉吗?

这部剧伤害了原著粉,得罪了服装造型师。不得不说是一手好牌打的稀烂的代表作。

可喜的是肖战的粉丝给力,否则程导还会陷入烂片的泥潭不能自拔。

豆瓣还是可信的,至少部分真爱诛仙的原著粉没有全部1星。猴子和大黄还是挣了点分。

还是那句话:豆瓣里评分高的不一定是好电影,但是低于6分的基本可以归结为烂片了。

个人认为《诛仙1》不算烂片,特效和猴子大黄蛮有诚意的。但是脑残的编剧和造型师已经把电影往烂片推了。

首先谢谢邀请!

我不是书粉,但是很喜欢这部小说,因为喜欢魏无羡才去看的《诛仙1》。

视觉上的惊艳是电影的第一个镜头,唯美、仙气十足的梦境,演技上的惊喜是肖战就是张小凡,平凡、普通、傻气的少年感很强,演技虽然稍显稚嫩,但绝对比想象中的要好,符合一个处于上升期的年轻演员的状态;服装和特效属于喜欢的就觉得美,不喜欢的就觉得丑,我属于前者。

小说和电影评分差距大,除开书粉正常反应外(书粉打低分真的能理解,电影确实与原著相差甚远,我如果是书粉也会生气),应该有很多原因,其中故意为之的可能不占少数,尤其是各种恶评到了对演员本身的攻击的状态,有些不明白。

所谓的流量是原罪,有点不明白,这里面谁是流量担当,肖战?拍这部电影的时候很多人都还不知道肖战是何方神圣,何况他也确实没辜负张小凡,看完电影,感觉他不是肖战,不是魏无羡,他是张小凡。

个人认为,电影是为了娱乐观众,让生活不那么枯燥,现在成了观众娱乐电影,让生活更加不那么枯燥无趣了。

谢邀!

大部分的小说改编的电影评分都低于原著小说的评分。

先有小说,后有电影,小说给读者建立了第一印象,包括人物如何,故事如何,所描绘的场景如何。

后有电影,根据小说改编,电影给观众建立的是第二印象。

所以观众在观看电影时,必定会将小说和电影拿来比较,如果有一点点的不同,一点点的不如,观众就会失望。

这里的“观众”大部分是小说书迷。

书改电影的差评本质上都来自于书迷。非书迷观众,观影体验好就是好,不好就是不好。书迷观众,观影体验所谓的好:没能达到自己的预期,所以一般;不好,呵呵,太差了。

第一印像已建立,第二印像很难超越。第一印像早已根植内心,是标杆榜样,第二避免不了比较的份,想超越很难。

这就好比翻拍的少有比原著的好。我接受了李若彤的小龙女,勉强接受了刘亦菲,但我接受不了小龙包。

小说和电影的本质区别,一个是文字,一个是影像。

小说除了精彩的文笔带来的心灵洗礼,其他的精彩只能想象,而影片正好弥补了抽象的想象,填补了文字所无法表现的视听的享受。

谢谢邀请!

首先我想到的是因为《诛仙》小说的出现才有了后来这部《诛仙》电影,既然先有的小说后面电影的开拍应该尊重原版小说里的内容。现在网上已经开始出现很多对《诛仙》这部电影的评价,整体来讲说对原版改动有点大。

这部电影出来的时候小编也去看了,我就对里面的情节内容随便讲一点。服饰、故事情节设定、特效这些跟原版的小说一对比完全有很多大的出入。甚至连原版小说里面的一些名字都改了。既然片方用了《诛仙》这个小说的名字,那也间接的说明你要借用《诛仙》的流量。先有鸡还是先有蛋这个道理都知道,那片方起码也应该做到孵出来的是小鸡吧。

刚刚也讲到了流量,网络上现在也有两种观点。一个说是流量电影,小编我自己认为也是。单单不仅对选的演员说是流量演员,连名字片方都想要占用原版小说及游戏。《诛仙》这部小说出来的很早,大多读这个小说的是80后90后,包括后面《诛仙》游戏的出现也差不多属于这个年龄段。所以小编认为既然你选了这个题材来拍电影,至少也考虑下80后90后。选几个这个年龄段喜欢的演员,小编估计出来的效果比较好。

最后小编想提到的就是《诛仙》在特效上的问题,小编说夸张点还不如《诛仙》这部游戏特效好。既然电影分类到了奇幻,片方好歹在后期特效制作上多花点功夫吧。一部10分奇幻电影6分可能都会给到特效制作上面,这个片方既然连这个想不明白,还是早点回家结婚生子抱小孩吧。

分析就到这里了,喜欢记得点赞关注。谢谢!

小说以文字塑造画面,搭建情节,场景。其中许许多多的场景也罢,人物也好,并非能够在生活中找到绝对一致和相符的现实画面。

小说塑造一个人物,常常是为着故事本身塑造出一个最贴切的形象,所谓最贴切的人物,或许是来自于作者的创作。

电影里台词和情节,依照演员本身的气质与长相进行修改,这样拍摄出来的最后作品,在人物上就已经饱受诟病,在海报和前期宣传时,就已经让人大呼违和,更何况是实际观影过程中,不满的情绪更是发展到了顶峰。

谢邀!

《诛仙》小说很完整,故事情节饱满,大量的内心活动很容易勾起书粉儿的阅读情绪。

电影《诛仙》编剧抓住了框架,但是细节填充不了,无法让演员表现出抓人的细节。如果电影能吸取影版的教训,把前面的铺垫少点,后面魔化部分提前,那么角色就相对来说饱满一点,也就不至于刚到高潮就结束了,总感觉看了一部没完的电影。

再加上关于雪琪和碧瑶的情节偏离原著,使得整个故事的感情线偏离轨道,如果碧瑶保持一种灵性和神秘的存在,更能让观众猜测红白玫瑰之间到底选谁,而不是强行把感情偏移给碧瑶!如果碧瑶是一种遗憾,那这个角色在观众心中也就活了!

再者制作团队虽然号称在为仙侠电影做努力,显然结果没显示出诚意。配音和不上容易出戏、仙的部分大量用绸带创意不足、服化脱纲等等问题瞒不住观众的眼睛。

小成本的电影试水,哪能完成《诛仙》这个大IP的高水准制作。评分低也正常。

朱元璋朱棣为什么都不愿意把皇位传给跟他们更像的朱棣跟朱高煦

朱元璋、朱棣和朱高煦这爷仨的确有很多相似之处,朱棣很早就跟着父亲打天下,在朱元璋的几个儿子中无疑是最优秀的,连朱元璋都认为四儿子最像自己。

朱高煦也和他父亲一样,不但打仗是一把好手,而且力大无穷,在凶悍残暴上比他爹还要更胜一筹。可在立太子时朱元璋还是立了长子朱标。朱棣同样还是立了他不喜欢的长子朱高炽。

朱元璋和朱棣为什么最终还是没有传位与自己很像的儿子?这里面有许多原因,并不是单纯的都要传位与长子那么简单。

朱元璋当了皇帝后,为了他的子孙后代可以说是呕心沥血,能做的几乎都做了,子孙没想到的他都想到了,目的就是要将所有对朱家不利的各种因素都消灭在萌芽状态,为此还率先制订了一套“皇明祖训”,规定在皇位的继承上要遵循“有嫡立嫡,无嫡立长”的祖训。

古代嫡子的地位是明显高于庶子的,只有正妻也就是皇后生的儿子才叫嫡子。而宫中那些妃嫔、宫女、小妾生的叫庶子。在选择继承人时要先考虑嫡子,如果无嫡子,然后才能选择“庶子”。 当然他也不能保证他的子孙后代所娶的皇后都能生儿子,只有在皇后没有儿子的情况下才能在庶子中立年长的继承。

不能不说朱元璋想得确实周到,连皇后有没有儿子事先都安排好了。朱元璋定这套“皇明祖训”就是先把规则定在那,免得日后子孙后代为争皇位反目成仇,手足相残。 所以虽然朱标死的早,朱元璋还是没有把皇位传给朱棣,如果他跳过老二、老三选择四子,那二子三子肯定不服,这无疑会给大明的稳定埋下隐患。

朱标死后,就算按嫡子的顺序来排,朱棣上面还有次子朱樉,三子朱棡。所以,无论如何,在选择皇位继承人时是无论如何也轮不到四子朱棣的。

朱元璋选择朱标,也有他喜欢朱标的原因。可朱棣不喜欢长子朱高炽,但最后还是传给了长子朱高炽。朱高炽体态肥胖,腰长数围,平时连走路都困难,朱棣很不喜欢他这个大儿子,觉得二子朱高煦更像自己,尤其是在武力上。

次子朱高煦身高七尺,生得虎背熊腰,力大无穷,曾多次救朱棣与危难之中。 “靖难之役”时,燕军在“浦子口”被朝廷军队击败,在燕王无计可施,感觉前途渺茫时,朱高煦率军赶到,朱棣大喜,并对他说:“好好干吧,太子常常生病。”朱高煦听后大受鼓舞,觉得太子之位已经开始向他招手,于是便指挥军队,奋力冲杀,终于反败为胜,击败了南军。

可在“靖难之役”结束后,在立谁为世子时,朱棣权衡一下各方利弊,最后还是立了长子朱高炽。 朱高煦对没有被立为太子心尤不甘,便也想效仿他爹那样,击败朱高炽,来一个篡位。在朱棣那里经常寻找机会攻击太子,还把太子身边的那些支持者一个个都捉拿下狱。

为了争太子位,始终不愿离开京城。朱棣原先把他封到云南,可他就是不去,觉得自己是被流放,还说“我何罪之有,把我斥往万里之遥”。后来又把封到山东青州,他又说:“我有何罪,把我放到那种贫瘠之地”。趁明成祖北伐不在京城时,在南京胡作非为,并用铁锤击死兵马指挥使后抛入江中。

朱棣回京后听到他在南京的恶行要把他废为“庶人”,还是在太子的劝说下才逃过一劫。 朱棣死后,朱高炽继位,可也只坐了十个月的皇帝就驾崩了。朱高炽死后,他的儿子朱瞻基即位,就是明宣宗。这时朱高煦篡位之心彻底的暴露无遗,也想学他爹,可惜却没有他爹那么好的命。

宣德元年,公元~1426年9月,朱高煦在他的封地山东广饶分封官职,开始起兵叛乱。为了鼓舞士气,平息叛乱,明宣宗御驾亲征。由于朱高煦凶悍残暴,不得人心,连手下士兵都想把他绑起来献给宣宗,吓得朱高煦只好出城投降,被押回京城。这次平叛只用了不到半个月的时间,这就是历史上的“高煦之乱”。

朱高煦被押回京后,宣宗并没有杀他,而是把他全家都囚禁起来。要说明宣宗也算是仁至义尽了,可朱高煦呢,不仅不思悔改,还借宣宗去探视他时,趁宣宗不备,伸腿绊了宣宗一跤。这下彻底激怒了明宣宗,便命人用铜缸把他罩住。

大家看明朝的历史,确实存在这样一个现象:朱元璋嗜血成性,他的几个儿子中,朱棣最象他,也是十分的残忍好杀,而太子朱标早死,朱元璋偏偏宁可选择性情柔弱的朱允炆继承皇位,也不愿意让与他更相似的朱棣来继位。

那么,是朱元璋和朱棣操好心吗?当然不可能,主要还是因为自私,活着杀人无数,死了还想在史书上留下个好名声。

大家都知道,朱元璋非常嗜血,动不动就杀人,当年起事的时候就到处杀人,和张士诚、陈友谅、方国珍他们互相攻杀。建立明朝以后,那些和他一同打天下的伙伴们被他宰了个精光,官员、功臣、战友逮住就杀,毫不留情,经常一杀就是几万人头落地。

如果他传位给了同样嗜血的朱棣,史书上会怎么描述朱家王朝呢?象红楼梦描述的那样:“胎子里就带着热毒”,一代接一代的残忍暴虐。朱元璋肯定不想留下这样的名声,就必须选个性情仁慈的继位人,但太子朱标死得早,残存的这点“仁心”就没有继位成功,于是朱元璋就选择了柔懦的长孙朱允炆。为了保住朱家的这点“仁”的安全,朱元璋大开杀戒,把所有可能威胁到龙椅的文臣武将们杀了个罄尽。这样史书就会记载,虽然朱元璋残忍好杀,但他最起码选了个“仁慈”的继位人,还是有一丁点良知的。

朱棣也是这样。如果他选择了和他同样残暴的朱高煦继承皇位,那么在明朝的记载上,朱家就最起码的是连续三代血沃青史,后人们翻开明朝的史书,前面的所有章节都将是血淋淋的,无法卒读。

所以朱棣和他老爹一样,仍然是选择性情柔懦的朱高炽继承大统,这样的话,史书上就会说,朱棣虽然很残暴,但他最起码还是选了一个有“仁心”的君王继位,说明朱家整体上残忍暴虐的基因中也有一小节“仁慈”的片段。

但有些事情真的很难改变,我们发现明朝的一个非常鲜明的特点:有点人性的皇帝或继承人都活不长或坐不稳。

比如说朱标善良,死到他爹前头了;朱允炆杀人少,坐不住龙椅;朱高炽仁慈,当皇帝很快就死了;和平主义者朱瞻基也没活多久;朱祁钰善良,也活不长;后面的弘治、隆庆这些不爱瞎折腾的,都没有在位时间长的。

这也是明朝的一个比较奇特的现象。

谢谢!我国古代皇帝的传位一般多是世袭体制。当皇帝遇有多子女的状况时就要按儿子的长幼排序并经与重臣们商定后才能确立太子的人选,而一般情况下并非任由皇帝可随意决定。当然皇帝选立太子时看其貌相也是必然要考虑的一个方面了。谢谢!

朱元璋和朱棣这对父子,在诸多方面非常相似,他们都对待群臣心狠手辣(非贬义),对外(主要是蒙古)强硬,治理国家的理念都是以严刑峻法。然而,朱元璋并没有将大明帝国的皇位传给朱棣。朱元璋最钟爱的儿子太子朱标去世后,朱元璋毫不犹豫地立朱标的儿子朱允炆为皇太孙,丝毫没有考虑朱棣;与朱元璋相似,朱棣靖难夺权后,也没有将皇位传给与他性格特点相似的二儿子朱高煦,而是立以“宽仁”著称的皇长子朱高炽。那么,这对父子,为何都不喜立与自己相似的儿子为继承人?

朱元璋最初立朱标为太子,可谓是无人不服。朱标不仅仅是朱元璋的嫡长子,拥有自古以来皇位继承人应当具备的宗法层面的合原则性,就其个人素质而言,在诸多皇子之中也堪称第一。在政治上,朱标极具天赋,他不仅很早便开始协助朱元璋处理政务,积累了不少经验,并且能极为出色地处理军国大事,协调大臣之间的关系;在处理与兄弟的关系方面,朱标是能够富中的老大哥,在朱标的示范和领导下,诸位皇子,包括后来的明朝祖朱棣在内,兄友弟恭,对朱标非常顺服。所以说,立这样一位既能治国,又能安家的太子,朱元璋做的毫无问题。

然而,朱标死朱元璋却直接跳过了自己的儿子辈儿,直接立朱标之子朱允炆为皇太孙。这很令人费解,按理说,朱元璋这种人精,应当知道小孩子难以服众,将来即位后很有可能遭到自己儿子们的反对,但他依然这么做了,原因何在?实际上从,从朱元璋订立皇明祖训,便能看出,朱元璋在极力恢复皇室内部的宗法秩序,强调朱氏子孙内部的一种秩序,太子一系,永远是皇位的继承者;藩王一系,永远是拱卫帝国的屏障,双方共同构筑起朱氏一族对政权的控制网络,如此便能保证朱氏江山永固。

秩序,尤其是皇族内部的秩序,是朱元璋所追求的。在此理念下,只有朱标的后代,才有资格作为大明的皇帝。

朱棣立朱高炽,则又是另一回事。朱棣在起兵之时,曾经承诺过朱高煦,事成之后立他为太子。朱高煦这个人,虽然在打仗方面比较有天赋,但其他方面接近白痴。虽然朱棣最开始考虑过立他为太子,但这个想法未来得及实施,便遭到了群臣,尤其是文官的反对。同时,朱高炽虽然有残疾,但此人在治国理政方面的能力,瞎眼可见要高出朱高煦几个档次。朱棣不是一个昏庸的君主,经过权衡,为了适应大明帝国未来稳定的需要,王朝未来的君主应当是一位有执政能力,宽厚仁爱的君主,自然,朱高炽满足在个条件。

基于现实原因的考虑,朱元璋和朱棣这对相似的父子,都出人意料地将皇位传给了各方面与自己迥异的继承者。

图片来源网络,侵删

朱元璋是一个传统的人,他当了皇帝后更是趋于保守,比如皇位传承方面,他选择了立嫡不立贤。周公旦制作了《周礼》,在这里面他规定了以血缘关系为纽带的宗法制,其中一条核心原则是嫡长子继承制。宗法制运行一千余年,自然有它存在的意义和好处,朱元璋深知一个国家要稳定,就必须遵循古制。谁是嫡长子,上天注定的,没有人能置疑;贤与不贤则难以服众,谁都会认为自己是贤的那一位。

立嫡长子可以减少兄弟相争,保证国家政权过渡稳定。立贤子为君,则会引发诸子争位,甚至动摇国本。秦始皇当年如果立嫡子长为君,那么大秦不会二世而亡;康熙皇帝要选贤子继位,其结果就是诸子相残,骨肉相杀。朱元璋深知人性,因此他坚定的选择嫡长子继承制,嫡长子死了,则传位嫡长孙。朱棣虽然雄才大略,但是传位给他,难保其他兄弟不起兵造反。一旦有了成例,那么明朝的君位继承必然血腥而残酷,难保不出现汉朝的七国之乱,西晋的八王之乱。

朱棣自己是夺权上位的,他深知在四年的靖难之役中给天下百姓造成了多大的损伤。战争是最消耗国本的事情,多来几次靖难之役,明朝必然实力大损。到时内有诸王反叛,外有北元入侵,则大明江山必亡。朱棣自己当了皇帝,才明白为什么父亲朱元璋选择立嫡长子为君,而不立自己为君。换位思考过后,朱棣还是认同了父亲的做法,自己的长子朱高炽仁弱,跟自己的大哥朱标一样。朱高煦武功赫赫,更加像自己。如果立朱高煦为君,那么难保不再出现靖难之役,因此朱棣最终选择了嫡长子朱高炽为君。

朱元璋要给后世立规矩,而“嫡长子继承制度”是从西周就开始传承的宗法制度,所以这个必须遵守。

朱高炽是朱棣的嫡长子,是朱棣和徐氏所生。朱高煦和朱高燧虽然也是嫡子,但非长子。按照继承次序也是应该被排在第二位的。

所以洪武28年(1395年),被朱元璋按照宗法制度,立为了燕王世子,也就是说以后继承朱棣爵位和遗产的首选人便是朱高炽。

但是朱高炽的确并不太让朱棣满意,形象气质都不行,关键和朱棣八字不合,过于文弱,骑不得马,拉不开弓。

而朱高煦则完全不一样,他长得高壮威猛,在靖难之役战功累累,是项羽、吕布一样的英雄存在,在靖难军队中,有着很高的人望。他更像朱棣,也更受朱棣青睐,更何况在白沟河之战中救过朱棣。所以即便朱高炽已经被确认为太子,朱棣仍然在二子之间举棋不定。

但是朱高炽除了有出身的优势,还有一个巨大优势是朱高煦无法比拟的,他有治国理政的才能,善于采纳意见,使用人才。

朱棣在位期间,五次北伐。大部分时间,不是在打仗,就是在去打仗的路上。所以实际国家大政是由朱高炽监国处理的。

这就是优势互补,“永乐盛世”,大明干了那么多大事,竟然没崩盘,朱高炽功不可没。而这一点朱高煦是无论如何都做不来的。

朱高煦性格鲁莽,暴躁。在军中可以说一不二,但是处理复杂的政务,做不来,也不善笼络人心。江山交给他,朱棣是无论如何也不能放心的。

虽然对朱高炽不满意,但是毕竟朱瞻基时一个难得的守成之君。所以总体朱棣还是倾向于朱高炽。

但是如果朱高炽走在了自己前面,面临的就是朱瞻基对朱高煦的格局。而这个格局像极了朱允炆对朱棣自己的格局。大明会不会有另外一场“靖难之役”?朱棣自己终于站到了朱元璋的角色上。